六月裏的所有迴音

不可思議,已經在東京度過了一個春天,如今在夏季的熱浪中浮沉,就算打開所有的窗,好像也不會有風再造訪我的房間。但這並非是不可忍受的,我亞熱帶的身體記憶對此絲毫不感到陌生。

六月過完,就到了盛夏,或者這種炎熱並沒有程度的區別,它們將平等而平均地散佈在屬於夏天的這塊畫布上。具體的強度還要等我親身經歷過才能知道了。

今年的天氣很異常。這幾乎是一來到東京,就常聽見朋友們感嘆的——櫻花開得很遲,讓全世界的遊客都譁然和失落。然而對我來說一切都是新的,異常反而有可能會成爲我正常的領悟。

但是在東京結束了連日的大雨之後,中國的江南傳來洪水的消息,我看到自己曾經居住的地方陷入汪洋,才爲這種異常感到驚駭。

然而生活在雲南的前二十年,那裏好像自有一套氣候系統,冷熱都與世界不同。但這樣說又太誇張,雲南乾旱的新聞還是並不少見,這也構成了異常的一部分,籠罩在喜馬拉雅山與橫斷山之巔。

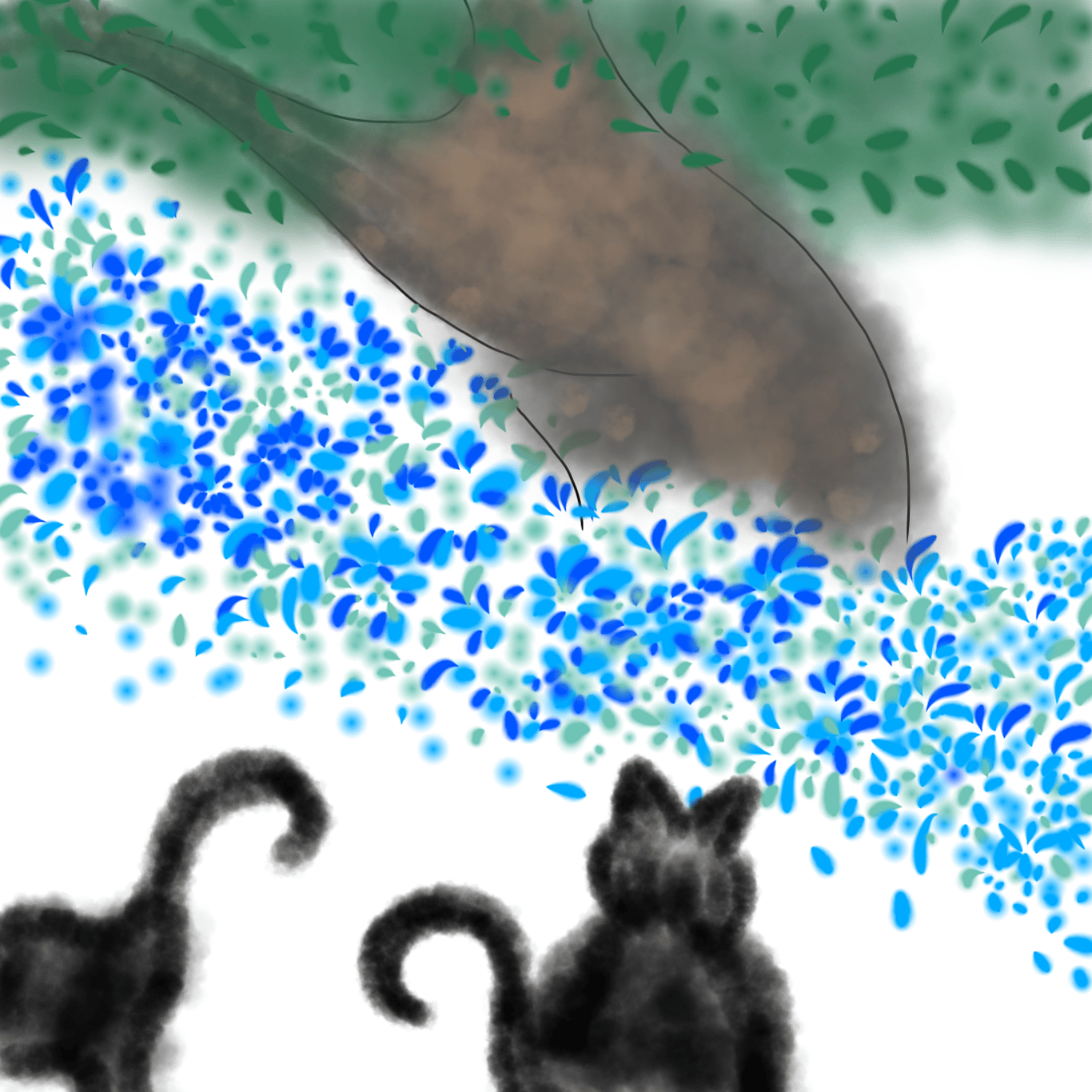

路邊的立葵和紫陽花還在恣意盛開,它們是最不怕這盛夏的。比起櫻花的轉瞬即逝,紫陽花另有一種寂靜和永恆,好像夏天會就此凝固,因爲這些喧鬧的藍色花海。

在來到東京以前,我從沒見過這麼多紫陽花——在中國時,它們被稱爲繡球,太尋常,太農家,只有在童年時居住的小鎮上,纔會每家每戶門前都種繡球花,城市裏見不到它的蹤影,只有公園裏象徵性的一叢,幾乎作爲兒童科普用。

至於立葵呢,我是後來才知道它的名字。起因是我的母親讚歎我分享的照片裏,這棵花開得這樣好。我想要談論它,卻發現它並不是記憶中的那一種,在我的雲南老家,在農家的庭院中常見的雞冠花。它是立葵,花如其名,挺拔地立在那裏,像太陽花一樣朝着盛夏的烈日,燦爛地,不知疲倦地。

來到東京的兩個月——是的,只有兩個月,但我通常覺得它們已經走了半年之久。這兩個月,可以說是我人生中思想變化最劇烈的時期,一些事當我那樣想了,又倏然折回頭來,朝着另一個方向散射。我接受它們很輕易,就好像它們本就是一體的,我能夠看到事物的正反和上下左右,並且認爲它們同樣重要。

我閱讀日文書,也讀中文和英文,閱讀一切我感興趣的。我好奇全世界正在發生的藝術和文學,並癡狂地探索着。東京好像一個世界的十字路口,我並不是紮根在了這裏,而是藉助它的地理區位、藉助它的目光理解世界,以及我的來處。

2024 年 6 月 26 日

喜歡我的作品嗎?別忘了給予支持與讚賞,讓我知道在創作的路上有你陪伴,一起延續這份熱忱!