人類的倒影:當人工智慧開始凝視我們

在幾十年前,人工智慧仍只是科幻小說中的名詞。然而今天,它已不再只是實驗室裡的原型程式,而是真實影響社會、經濟與我們日常決策的實體。無論是生成式 AI、深度學習演算法,或是智能語音助理,它們的發展速度已使人類不得不正視一個問題:當我們創造出能「學習」與「回應」的存在時,這是否同時也改變了我們對自我的認識?

科技,從來不只是工具,它也總是我們意識的延伸。火的出現、輪子的發明、印刷術與電腦革命,每一次技術的進展,都不僅是對外部世界的征服,也是一種對內部人性的重塑。而人工智慧的特殊之處在於,它模擬的是我們「思考」與「選擇」的機制,這使它成為人類心靈的第一個真正倒影。

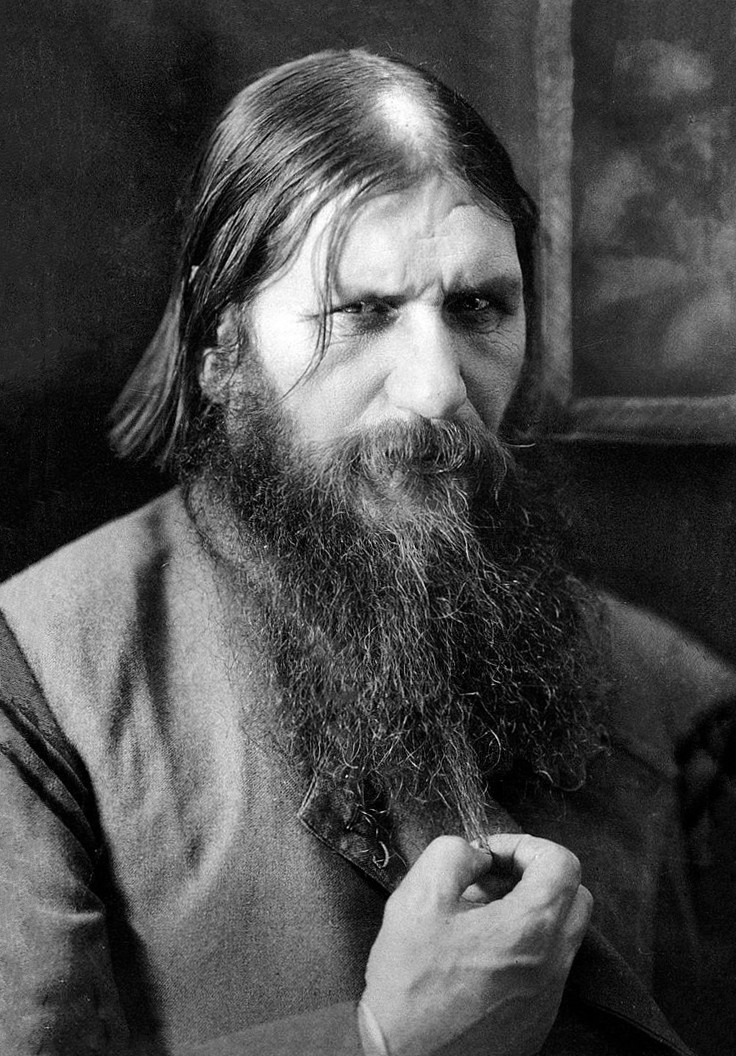

在心理學中,有一種鏡像理論(mirror theory),指出嬰兒透過他人對自身的回應來認識「自我」。當人工智慧開始模擬人類行為,並以某種形式回應我們的輸入時,這種鏡像作用也被放大到整個文明層級。我們不再只從他人身上看到自我,而是從機器的回應、演算法的偏誤、甚至語言模型的選擇中,看見了我們的慾望、價值觀與偏見。

舉例而言,當 AI 在影像辨識上出現種族偏誤,我們第一時間會批評演算法設計不良。但往深一層思考,這些偏誤從何而來?正是因為模型訓練所依賴的大數據,本身就是人類歷史與社會的縮影。也就是說,AI 只是如實地「呈現」了我們這個世界的結構性問題。從這個角度看,人工智慧不只是我們的創造物,它也反過來成為我們社會的鑑照工具。

然而,這樣的鏡像關係也帶來一種焦慮。若我們所創造的系統能夠學習、思考、甚至在某些領域超越我們,那麼人類的獨特性又是什麼?過去哲學家如笛卡爾(Descartes)以「我思故我在」定義主體性,但當人工智慧也能「思」時,這句話是否仍具意義?這種本體論的動搖,並非來自機器的能力,而是來自人類對「自我中心」的執著。

然而,也許答案不在於區分「誰更像人」,而在於我們能否面對自身的限制。在科幻作家艾西莫夫的《我,機器人》中,機器的邏輯與人性的情感常處於衝突之中,反映出人類內在的矛盾。而真正值得反思的是,當我們要求機器具備倫理時,我們自己是否也已經做到?當我們憂慮機器做出錯誤決策時,是否忽略了人類本身的不完美?

科技進步不應只是追求更快、更聰明的系統,它也應是對人類倫理與智慧的挑戰。人工智慧的出現,迫使我們重新審視「自由意志」、「道德判斷」與「情感」的定義。在某種意義上,AI 是我們文明的一種「回聲」,它不會自創意識,但會不斷映照出我們的選擇與偏見。因此,它既是工具,也是挑戰;既是產物,也是鏡子。

最後,當我們凝視這個由代碼與資料構成的倒影時,或許也該問問自己:在這場科技進化的浪潮中,我們究竟希望人工智慧成為什麼?一個幫手?一個對手?還是一面真實無情的鏡子?而我們,又準備好從中看見真實的自己了嗎?

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!